Заслуги Ивана Шемановского трудно переоценить, на рубеже XIX-XX столетий его стараниями Обдорская православная миссия получила второе дыхание, в селе была открыта библиотека, немного позже начал работу музей. Можно долго перечислять то, чем занимался этот неутомимый миссионер. Сейчас трудно найти человека, который бы не слышал его имени.

Иван Семёнович родился 28 января 1873 года в городе Бела (современная Польша) в семье потомственных дворян. Рано оставшись сиротой, учился в Гатчинском Николаевском сиротском институте. Как написал Шемановский в автобиографии:

«В последних классах института у меня зародилась мысль служить народу и вылилась в желание стать священником, хотя к духовенству по своему происхождению я не имел никакого отношения».

После окончания в 1892 году сиротского института, поступил в Новгородскую духовную академию, где учился пять лет. Завершив учёбу, был пострижен в монахи под именем Иринарх. Сам попросился в Обдорск. Ранней весной 1898 года он прибыл в Обдорск и сразу же горячо взялся за дело. Ему пришлось много поездить по тундре с миссионерскими проповедями. Зимой на нартах, замерзая в лютые морозы, блуждая по тундре в пургу, он выносил все тяготы кочевой жизни. Летом много путешествовал на лодке. Как-то чуть не погиб со всей командой во время шторма на Оби.

Иван Шемановский быстро понял, что без просвещения местных народов эта работа пропадёт втуне:

«В первый год своей миссионерской работы я увлекался ею, а в дальнейшем, видя отвратительное положение аборигенов края остяков и самоедов, решил посвятить свои силы их общему образованию».

Благодаря его усилиям был открыт интернат для сирот инородцев, содержащийся во многом из собственных средств настоятеля. Кроме этого, он тратил своё жалование на покупку книг для библиотеки, экспонатов для этнографического хранилища, впоследствии ставшим музеем, финансово поддерживал другие проекты. А платили ему около ста рублей в месяц, совсем немного по тем временам. В его дневнике есть такие горькие слова:

«И за всё это мне даже спасибо не было сказано. Ну да Бог со всем этим – была бы совесть спокойна».

Вскоре на помощь Иринарху пришло местное общество. Миссионер попросил обдорян создать Обдорское миссионерское братство во имя святого Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца. Жители активно поддержали его инициативу, и в 1904 году оно заработало. В уставе перечислялись виды деятельности: духовно-просветительская, обучение детей ремёслам, прививки против оспы, опека малолетних и сирот, открытие книжной и иконной лавки, церковно-миссионерской библиотеки и многое другое.

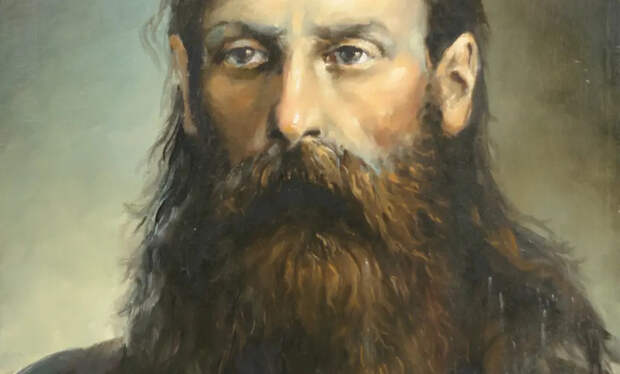

Один из его учеников, Пётр Хатанзеев, впоследствии ставший заслуженным учителем РСФСР, описывал Ивана Шемановского:

«Иринарха забыть трудно. Личность яркая. Высокий, сильный. Волосы до плеч. Золотой крест на груди. Голос – нечто среднее между басом и баритоном. Сочный, внушительный, поставлен хорошо. Строгое, худощавое лицо. Орлиный нос. Прямой проницательный взгляд темных глаз. Тип мыслителя. Приветливый был… И справедливый».

За 13 лет, что Иван Семёнович прожил в Обдорске, он хорошо узнал жизнь северян, обжился. Но стал сильно уставать, всё-таки человеку, родившемуся в тёплых краях Российской империи, на Севере было тяжело. В 1910 году Святейший Синод удовлетворил просьбу Иринарха и перевёл его в Тверь. Сохранился секретный рапорт уездного исправника тобольскому губернатору:

«Миссия поднята им была на должную высоту и обогатилась многими миссионерскими учреждениями. Игумен Иринарх своим благотворным влиянием на все окружающее население привлек к миссии массу лиц, сочувствующих делу просвещения инородцев».

Позже в дневнике Шемановский признавался:

«Я хотел бы продолжить своё служение в Обдорске и дальше, пока хватит сил. Но, к моему искреннему сожалению, желанию не суждено было осуществиться. Дело, которому я служил, как собственному, в служении ему я находил для себя вдохновение, радость, счастье, и уходя из Обдорска, я оставляю часть своего «я». Не проходит и дня, чтобы не вспоминал свою вторую Родину — Обдорск».

О дальнейшей жизни Ивана Шемановского известно немногое. Весной 1912 года возглавил Корейскую миссию. После революции оказался в Туркестане, отказался от сана, активно публиковался в большевистских газетах, погиб в 20-х годах, по другой версии – спокойно умер в 1936-м. Исследуя подшивки журнала «Православный благовестник», была обнаружена пометка, написанная чернилами, что Иван Шемановский погиб на Дальнем Востоке. Впрочем, можно утверждать одно, до конца своей жизни он вспоминал ямальскую природу, Обдорск и его жителей, ямальских оленеводов и рыбаков, которых любил всей душой.

Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках:

Свежие комментарии